"Juli ist ein guter Monat anzufangen"

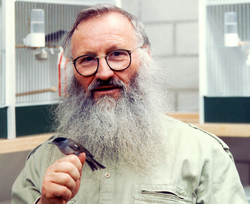

Interview: Peter Berthold erklärt, warum es sinnvoll ist, Vögel zu füttern - auch im Sommer.

Herr Berthold, Sie empfehlen in Ihrem Buch "Vögel füttern - aber richtig",

Vögel ganzjährig zu füttern, auch im Sommer. Dabei hört man oft,

zufüttern sei insgesamt eher schädlich.

Herr Berthold, Sie empfehlen in Ihrem Buch "Vögel füttern - aber richtig",

Vögel ganzjährig zu füttern, auch im Sommer. Dabei hört man oft,

zufüttern sei insgesamt eher schädlich.

Das ist schlicht falsch. In England zum Beispiel, der führenden

Nation im Vogelschutz, macht man das seit 30 Jahren mit zunehmendem

Erfolg. Es gibt zahlreiche Studien, die das stützen.

Aber gehen die Vogelbestände nicht gerade in England in den letzten Jahren zurück?

Die Vögel werden insgesamt gesehen überall weniger, und man muss

auch klar sagen, dass man das mit Zufüttern allein nicht verhindern

kann. Der Rückgang lässt sich aber in vielen Fällen abbremsen oder

sogar umkehren. Und das machen die Engländer. In Deutschland hatte man

die Zusammenhänge übrigens auch bereits vor über hundert Jahren richtig

erkannt und entsprechend gefüttert. Doch dann kamen neue, vermeintliche

Experten von NABU und BUND und behaupteten bar jeder besseren Kenntnis,

das sei unsinnig. Es gibt eine BUND-Broschüre "Vögel im Winter", die

wir in unserem Buch auch mehrfach zitieren, in der steht, dass im

Grunde genommen nur die Vögel überleben, die das Glück haben, nicht an

eine Vogelfütterung zu geraten, weil sie sonst wegen des "falschen"

Futters eingehen würden. Das ist hanebüchen.

Aber stützen die sich nicht auf Studien, wenn sie so etwas sagen?

Leider nur selten. Oft sind das irgendwelche Gummistiefel-Ökologen,

die sich ihre Argumente selbst zusammenreimen. Die sagen, es sei viel

wichtiger, wieder mehr Lebensräume zu schaffen. Das wäre ja auch schön

und gut. Aber gehen Sie mal in die offene Feldflur und sagen den

Bauern, sie müssten wieder Habitate für die Vögel schaffen. Da kommen

Sie nicht einen Quadratmeter weiter. Und dies wird eher noch

schwieriger, wenn die Flächen jetzt auch noch für Bioenergie gebraucht

werden. Zufüttern dagegen kann jeder, der einen Garten hat von heute

auf morgen umsetzen, und es hat viele Vorteile.

Welche denn?

Wenn Sie es richtig machen und ausdauernd über mehrere Jahre,

erreichen Sie damit nicht wie oft behauptet nur eine Handvoll, sondern

50, 70 und mehr Vogelarten. In England sind es weit über 150 Arten, die

da kommen.

Die kommen alle in meinen Garten?

Das kommt drauf an, wo er ist. Im Zentrum von Berlin sicherlich

nicht, aber wenn Sie am Ortsrand eines Dorfes wohnen, wo es in der Nähe

genügend Lebensräume für die Vögel gibt, kommen sogar auch der

Kleinspecht, der Mittelspecht, gelegentlich auch die Dorngrasmücke

vorbei. Sie können Populationen stabilisieren und sogar wieder neu

aufbauen - wenn zum Beispiel in ihrer Gemeinde die Haus- oder

Feldsperlinge weitgehend ausgestorben sind, können Sie die mit

Nistkästen und Fütterung wiederansiedeln. In England ist das zum

Beispiel mit Stieglitzen wunderbar gelungen.

Können Sie mal erklären, warum die Vögel überhaupt Zufütterung brauchen?

Ganz einfach: Sie finden in der modernen Kulturlandschaft kaum mehr

Futter. Allein in Deutschland waren bis in die 50er Jahre in der freien

Feldflur mindestens eine Million Tonnen Samen von Wildkräutern für die

Vögel verfügbar. Kartoffel, Weizen- und Rübenfelder waren damals

dermaßen mit "Unkräutern" zugewachsen, dass man die eigentlichen

Nutzpflanzen kaum gesehen hat. Ich bin als Schüler noch mit meiner

Klasse rausgeschickt worden, um diese Äcker freizurupfen, damit die

Bauern ernten konnten. Die Unkräuter wurden dann als Ziegenfutter

hergenommen, waren also auch für die Haustiere eine wichtige Ressource.

Und für die Vögel war das natürlich ein reich gedeckter Tisch:

Kornblumen, Mohnblumen, Konraden, wilde Stiefmütterchen - Hunderte

Arten, die alle Samen produziert und dazu viele Insekten angelockt

haben. Davon lebten Rebhühner, Goldammern, Grauammern, Feldlerchen und

so weiter. Dieses Nahrungsinventar ist heute praktisch auf Null

zurückgegangen, weil die Felder auf maximalen Ertrag ausgerichtet sind.

Alles ist freigespritzt mit Herbiziden, so dass Sie heute auf

Quadratkilometern keine Korn- oder Mohnblume mehr finden.

Und Meisenknödel im Garten können das ersetzen?

Zumindest ein Stück weit. Man muss auch die Historie sehen: Wir

haben die meisten Vogelarten einst ja überhaupt erst durch die

Landwirtschaft in unsere Landschaft gelockt. Im Mittelalter gab es da

fast nur Buchenwälder mit lediglich rund 50 Vogelarten. Das waren im

Wesentlichen Auerhuhn, Waldkauz. Meisen, Spechte. Durch das Anlegen von

Feldern, Obstgärten, Weinbergen und so weiter haben wir Vögel wie Grau-

und Goldammern erst vom Mittelmeer und aus dem Osten hergelockt. Auch

Pferdeäpfel waren für Sperlinge eine willkommene ganzjährige

Nahrungsquelle. Bei Hühnerfütterungen auf Bauernhöfen haben damals auch

Ammern und Finken mitgepickt. Im Prinzip haben wir also damals

unbewusst auch zugefüttert. Erst ab den 1960er Jahren haben wir solche

Quellen wieder gekappt, was dazu geführt hat, dass die Vögel heute

wieder verschwinden. Wenn wir also davon ausgehen, dass wir die

Vogelvielfalt erhalten wollen, sollten wir wieder füttern.

Wie genau stellt man das heute als Gartenbesitzer am besten an?

Juni, Juli, August sind gute Monate, anzufangen. Dann können die

Vögel sich mit der neuen Quelle vertraut machen, bis im Winter das

Futter in der Natur noch knapper wird. Man sollte Nistkästen aufhängen

und dann einfaches Grundfutter ausstreuen sowie Meisenknödel anbieten.

Man muss beim Kauf nicht einmal darauf achten - die Futterpackungen

enthalten immer die jahreszeitlich richtigen Körner: im Sommer eher

kleine Körner und Flocken, die leicht zu bearbeiten sind und auch

Jungvögel essen können, im Winter mehr große Sonnenblumenkerne. In den

Meisenknödeln steckt zudem viel Fett. Das gibt den Vögeln speziell im

Sommer, wenn sie bei der immer schwieriger werdenden Futtersuche für

die Jungen weit fliegen, die nötige Energie.

Was ist mit Trinkwasser?

Sollte man immer anbieten - auch im Winter. Es wird zwar oft

behauptet, den Vögeln könnte das Gefieder einfrieren, wenn sie in der

Vogeltränke baden, aber das ist Unsinn. Das Wasser perlt an ihrem

Gefieder ab. Im Winter brauchen Vögel zum Verdauen der vielen trockenen

Körner mehr Wasser als im Sommer. Wenn Sie sonst keines finden, trinken

sie oft aus den Schmelzpfützen am Straßenrand, die wegen des gestreuten

Salzes seltener zufrieren. Und was Salzwasser beim Trinken anrichtet,

wissen wir ja alle.

Verlernen die Vögel nicht, selbst Futter zu suchen?

Eine sehr wichtige Frage, die genau untersucht wurde. Es hat sich

gezeigt, dass die Vögel unser Angebot als das nutzen, was es ist: ein

Zufutter. Das heißt, sie nehmen es nur, wenn sie in der Natur nicht

genug finden. Denn dort hat das Futter eine bessere Qualität.

Aber fördert man nicht sehr einseitig die Körnerfresser, und die

Insektenfresser bleiben auf der Strecke?

Nein, die meisten Insektenfresser nehmen auch gern Körner. Sowieso

sind fast alle unsere heimischen Vögel Gemischtköstler mit leicht

verschiedenen Vorlieben. Ein Gimpel etwa frisst mehr Körner als eine

Gartengrasmücke oder eine Nachtigall. Aber die Nachtigall nimmt auch

Körner, wenn sie weich sind. Und an das Fett im Meisenknödel gehen alle

dran, sogar Fitislaubsänger, Winter- und Sommergoldhähnchen. Und wenn

sie mit ihren zarten Schnäbelchen die Körner selbst nicht aus dem Netz

rausholen können, warten sie, bis sich ein Specht oder ein Grünling

dranhängt und dort ordentlich spachtelt. Da fliegen dann rechts und

links die Fetzen, und es fällt was für sie ab. Nur wenige, wie

Mauersegler, Rauch- oder Mehlschwalbe sind reine Insektenfresser. Da

können Sie machen, was Sie wollen, die kommen nicht ans Futterhaus. Und

deren Bestände nehmen entsprechend zurzeit auch besonders rapide ab.

Könnte man sie nicht indirekt fördern, etwa durch einen Teich?

Das wäre in der Tat eine große Hilfe, weil sich an so einem Teich

viele Insekten tummeln. Aber so etwas kostet natürlich einen Haufen

Geld, macht eine Heidenarbeit und erfordert einen langen Atem. Während

man die Vogelfütterung in ganz Deutschland mit wenigen Mitteln sehr

effektiv und schnell umsetzen kann.

Kann man trotzdem gezielt bestimmte Arten füttern und ist das sinnvoll?

Auf jeden Fall. Den Zaunkönig zum Beispiel. Der frisst sehr gern

Weichfutter, vor allem Mehlwürmer. Wenn man die aber offen hinstellt,

schnappen die Amseln und Stare alles weg; das können sie kaum mehr

bezahlen, so schnell geht das. Aber der Zaunkönig schlüpft gern zum

Beispiel unter Wurzeln durch, und darum kann man die Würmer unter ein

schräges Brettchen an der Hauswand in eine kleine Schale legen. Da

holen sich die Zaunkönige ihr Futter dann ab.

Besteht andererseits nicht die Gefahr, dass man durch die

Zufütterung in die Zusammensetzung der Vogelgemeinschaft eingreift,

weil einige Arten mehr davon profitieren als andere?

Wie bereits angedeutet: Die Vogelgemeinschaft, die wir zu bewahren

versuchen, ist bereits eine künstlich geschaffene. Die hat sich vor 500

Jahren so entwickelt. Die ganz ursprüngliche Zusammensetzung ist schon

seit 5000 Jahren dahin. Damals haben wir schon begonnen, die Landschaft

völlig umzukrempeln. Außerdem haben sich bei uns inzwischen durch unser

Zutun ungefähr 150 exotische Arten niedergelassen - Nandus, Flamingos,

Jagdfasane, sogar zehn Papageienarten. Durch den Klimawandel wandern

zudem viele Arten aus Afrika ein. Da ist so viel in Bewegung, dass man

die marginalen Verschiebungen durch die Fütterung getrost

vernachlässigen kann.

Einige Kritiker sagen auch, dass an Futterstellen erhöhte

Infektionsgefahr herrscht, wegen Verunreinigungen und verhältnismäßig

großem Gedränge.

Zunächst einmal muss man dazu sagen, dass Vögel eine unglaublich

gute Immunabwehr haben. Ihre Körpertemperatur liegt zwischen 43 und 45

Grad, sie leben also quasi im Dauerfieber, da schaffen es Bakterien

kaum, sich anzusiedeln. Ich habe schon Tausende Vögel operiert.

Wundinfektionen waren da nie ein Problem. Wir haben dazu auch mal eine

Studie gemacht: Wir hatten drei Arten von Futterstellen eingerichtet,

die einen wurden jeden Tag sauber gemacht, die zweite Kategorie alle

ein bis zwei Wochen und die dritte überhaupt nicht. Die Vögel, die

kamen - insgesamt rund 2000 - haben wir beringt und regelmäßig auf

Infektionen untersucht. Ergebnis: kein Unterschied. Man kann die Tiere

also im Grunde genommen im größten Dreck füttern, das macht ihnen

nichts. Ist ja auch kaum verwunderlich: Stellen Sie sich ein Dorf vor

zweihundert Jahren vor: ungeteerte Straßen, in denen sich der ganze

Dreck gesammelt hat, Pferdeäpfel, die Abwässer der Höfe, Hunde koteten

dort rein - das war eine unvorstellbare "Granatensauerei". Alte

Beschreibungen sagen uns: Diese Dörfer hat man gerochen lange bevor man

sie gesehen hat. Die Einwohner rochen genauso schlecht, und viele

überlebten den Dreck auch nicht. Aber die Sperlinge und Rotschwänze und

Stare sehr wohl, deren Bestände waren damals so groß wie nie. Bis in

die 50er Jahre hat man die Spatzen an ihren Schlafplätzen sogar mit

Dynamit in die Luft gesprengt, weil man befürchtete, die fressen die

Felder leer.

Inwieweit ist Vogelfütterung sinnvoll, wenn ich in einem Hochhaus

mit Balkon in der Stadt wohne?

Da wird es schwierig. Im sechsten oder siebten Stock können sie

kaum mit Vögeln an der Futterstelle rechnen, selbst wenn sie teuerste

Bioprodukte anbieten. Kleinvögel entfernen sich in der Regel ungern

allzu weit von der Vegetation am Boden. Im ersten oder zweiten Stock

kann man Besuch von bis zu 100 Individuen aus rund zehn Vogelarten

bekommen. Bei mir zu Hause in einer kleinen Landgemeinde mit vielen

Gebüschen und Bäumen haben wir eine Futterstelle hinterm Haus, eine an

einem Schafstall und eine weit draußen im Wald. Dort haben wir pro Tag

zwischen 500 und 2000 Besucher aus mindestens 30 Arten.

Man hat also auf dem Land mehr Vielfalt als in der Stadt?

Es kommt darauf an. Wenn Sie in einem sehr grünen Stadtbezirk

wohnen, kann dort womöglich die Vogeldichte höher sein als in einem

dieser idyllischen bayerischen Dörfern mit Geranienbalkons, wo aber

rundherum nur ausgeräumte Feldfluren mit reinem Zuckerrübenanbau

vorwiegen. Wenn Sie in solchen Dörfern Fütterungen machen, kommt fast

kein Vogel, weil da keiner mehr brüten kann. Ein Minimum an Habitat

muss schon da sein in der Umgebung.

Kann man auch seinen Garten dazu machen?

Ja, dazu braucht man reichhaltige Strukturen: ein paar Bäume, viele

Sträucher, wo sich die Vögel drin verstecken können und Futterpflanzen

wie Kletterrose, Clematis und Wegwarte. Wenn man da Fettknödel

aufhängt, kommt meist binnen einer Stunde die erste Meise.

Wie findet die das so schnell? Woher weiß die von meinem Fettknödel?

Meisen sind sehr neugierig, schauen sich stets um, prüfen alles und

jedes in jeder Richtung. Und wenn die ungefähr einen Meter an einen

Meisenknödel herankommen, riechen sie ihn. Ihr Geruchsvermögen ist

ähnlich gut wie das des Menschen.

Der Ornithologe Prof. Peter Berthold war bis 2005 Leiter der Vogelwarte Radolfzell.

BUCHTIPP: Peter Berthold, Gabriele Mohr: Vögel füttern - aber richtig. Kosmos.

96 Seiten, 7,95 Euro.

|